近年来,研学旅行市场火热,受到社会广泛关注,受到多方力量的青睐。2018年,教育部教育发展研究中心研学旅行研究所对全国31个省区市的4000多所学校、3.3万名家长进行了随机抽样调查。全国研学旅行学校平均参与率为38%,上海最高,达到66%。然而,“研”与“行”的有效融合仍然存在困难。如何避免低效出行,实现高效科研?如何完善制度建设和保障机制?“研究”和“旅行”如何有效融合?这些话题成为教育、文化旅游等行业关注的焦点。

研究旅行不是一次“旅行”

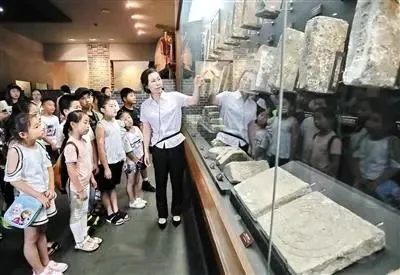

中小学生游学是由教育部门和学校有计划地组织的,通过团体旅游、集中住宿等方式,将研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动。它是学校教育与校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要组成部分,是综合实践育人的有效途径。

旅行是一种手段,学生可以在其中有深刻的体验,获得真正的成长,感受与自然、人、社会、历史的对话。然而,很多家长和青少年对简单的“教育+旅游”、粗放的“讲解+参观”、东拼西凑的“主题+活动”、随意的“景点+教材”、夸张的“宣传+包装”等乱象感到困惑。

“组织者需要考虑旅行前、旅行中、旅行后的安排,引导学生在过程中提问、发现和解决问题,以适应人工智能时代学习方式的变化。”王晓燕说:“游学并不是一次你说走就走的旅行。不能只停留在‘眼课’和‘耳课’而忽视教育功能。

教育属性应放在研学旅行的首位。

小学校世界,大社会课堂。学生跳出课堂和学校,进入更广阔的社会空,促进课本知识与社会实践的融合,在社会实践和社会活动中树立对人民的感情、对社会的责任和对国家的忠诚,这是教育的应有之义。

游学是一种创新的、先进的教育活动。孩子们去农场不是为了吃新鲜的蔬菜,而是为了获得相应的经验和知识。研学旅行不同于夏令营、冬令营、春秋游、教育实践。不是目的地学生的集体课。要避免研学旅行“两张皮”现象,突破“旅行多于学习”、“重游轻学”、“旅行不学习”的问题。

调研出行机制需多部门共同完善

2017-2018年,在全国范围内遴选了621个研究实践教育基地和营地,从组织管理、课程开发、专业指导、评价等方面进行持续跟踪研究。基地和营地的服务管理标准是什么?发改、物价等部门没有明确的游学收费标准,有什么素质和能力的人可以做家教,都缺乏参考的依据。

目前领队主要是中小学老师和导游。要加强人才培养,提升专业素养。标准化是管理实践的核心活动,在工业发展中起着重要作用。要有合理的标准体系规划,体系布局要体现行业特点和需求。要建立研学旅行要素的基本要求、等级评价和认证机制,确保标准的公平性、科学性和国际化。

游学是一项教育活动,国家政策大力支持,更重要的是近年来游学行业众多企业的不断创新,改变管理模式,用行动纠正家长对游学的偏见。要发展好研学旅行产业,必须不断反思、改革、创新,使研学旅行产业的发展更加规范、合理、科学。